Abschiebungen bis zum Schluss

Bis wenige Tage vor der vollständigen Machtübernahme der Taliban plante die deutsche Bundesregierung, weiter Menschen nach Afghanistan abzuschieben. Als Grundlage dafür erstellte das Auswärtige Amt noch im Juli einen Asyl-Lagebericht, den wir veröffentlichen. Er zeigt, wie die Lage bis zuletzt beschönigt wurde.

Zehn Tage vor der Machtübernahme der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul, am 5. August, forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer gemeinsam mit EU-Amtskolleg:innen von der Kommission, Abschiebungen nach Afghanistan durchzusetzen. Die afghanische Regierung hatte sich zuvor dazu entschieden, diese für drei Monate auszusetzen.

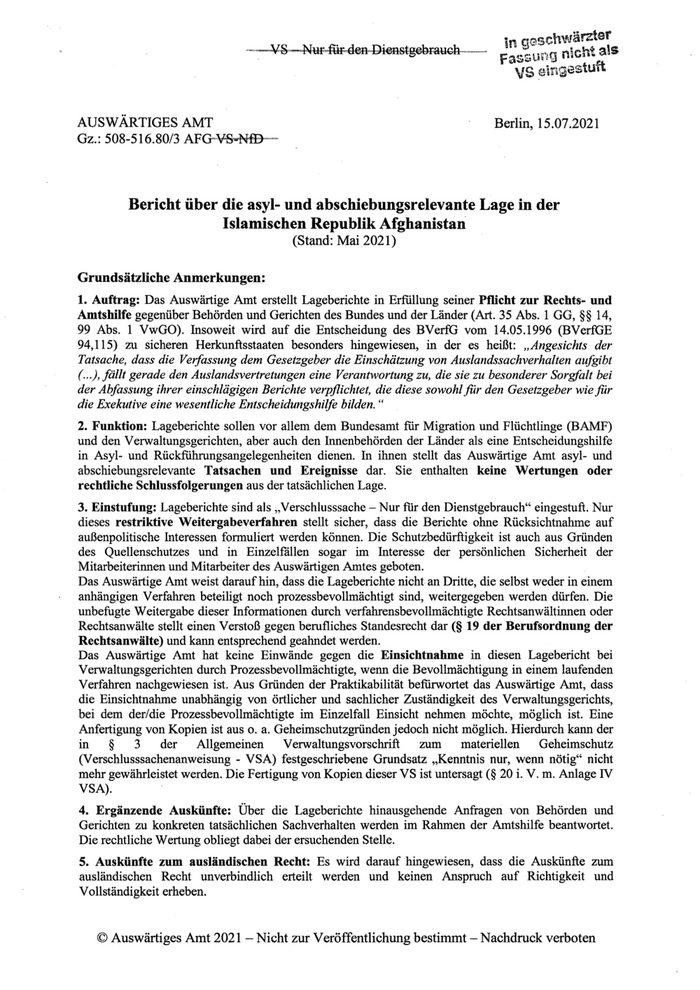

Die Bundesregierung wollte aber weiter abschieben und versuchte Druck aufzubauen. Dazu legte das Auswärtige Amt am 12. Juli einen Asyl-Lagebericht zu Afghanistan vor, den wir nach einer Anfrage auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes veröffentlichen. Ein solcher Bericht dient als Entscheidungsgrundlage von Verwaltungsgerichten und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hinsichtlich Abschiebungen. Das Dokument zeigt, dass das Auswärtige Amt darin ein geschöntes Bild der Lage in Afghanistan zeichnete. Thomas Ruttig hatte in der taz am 23. Juli 2021 bereits den Lagebericht analysiert, jedoch nicht veröffentlicht.

„Vergleichsweise stabil“

So schreibt das Auswärtige Amt in dem Bericht, der zwar auf Juli datiert ist, aber offenbar aus dem Mai stammt, dass es – abgesehen von „temporären Straßensperren und akuten Kampfhandlungen“ – keine dauerhaften Bewegungsbeschränkungen für Verfolgte und Bedrohte gebe. Das ist nicht richtig, denn bereits in diesen Monaten kontrollierten die Taliban mehr als der Hälfte der Distrikte des Landes.

Außerdem heißt es im Bericht, dass die Sicherheitslage im Land regional stark unterschiedlich sei, allerdings in vielen Teilen des Landes „vergleichsweise stabil“. Auch das entsprach nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.

Offenbar hatte der Bericht das Ziel, den Behörden die Möglichkeit zu schaffen, weiterhin nach Afghanistan abzuschieben. So schrieb das Auswärtige Amt, die Taliban würden „versuchen“, ihren Einfluss im Land zu konsolidieren und auszuweiten – eine maßlose Untertreibung.

Weitere Absätze scheinen aus den Lageberichten der Vorjahre kopiert worden zu sein, die wir ebenfalls bereits veröffentlicht haben. Aus dem Lagebericht 2018 geht hervor, dass eine verantwortungsvolle Regierung auch zuvor niemanden nach Afghanistan abgeschoben hätte.

-— VS—Nur-für-den-Dienstgebrauch — - AUSWÄRTIGES AMT Berlin, 15.07.2021 Gz.: 508-516.80/3 AFG-VS-NfD— Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Mai 2021) Grundsätzliche Anmerkungen: 1. Auftrag: Das Auswärtige Amt erstellt Lageberichte in Erfüllung seiner Pflicht zur Rechts- und Amtshilfe gegenüber Behörden und Gerichten des Bundes und der Länder (Art. 35 Abs. 1 GG, $$ 14, 99 Abs. 1 VwGO). Insoweit wird auf die Entscheidung des BVerfG vom 14.05.1996 (BVerfGE 94,115) zu sicheren Herkunftsstaaten besonders hingewiesen, in der es heißt: „Angesichts der Tatsache, dass die Verfassung dem Gesetzgeber die Einschätzung von Auslandssachverhalten aufgibt (...), fällt gerade den Auslandsvertretungen eine Verantwortung zu, die sie zu besonderer Sorgfalt bei der Abfassung ihrer einschlägigen Berichte verpflichtet, die diese sowohl für den Gesetzgeber wie für die Exekutive eine wesentliche Entscheidungshilfe bilden.“ 2. Funktion: Lageberichte sollen vor allem dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und den Verwaltungsgerichten, aber auch den Innenbehörden der Länder als eine Entscheidungshilfe in Asyl- und Rückführungsangelegenheiten dienen. In ihnen stellt das Auswärtige Amt asyl- und abschiebungsrelevante Tatsachen und Ereignisse dar. Sie enthalten keine Wertungen oder rechtliche Schlussfolgerungen aus der tatsächlichen Lage. 3. Einstufung: Lageberichte sind als „Verschlusssache — Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Nur dieses restriktive Weitergabeverfahren stellt sicher, dass die Berichte ohne Rücksichtnahme auf außenpolitische Interessen formuliert werden können. Die Schutzbedürftigkeit ist auch aus Gründen des Quellenschutzes und in Einzelfällen sogar im Interesse der persönlichen Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes geboten. Das Auswärtige Amt weist darauf hin, dass die Lageberichte nicht an Dritte, die selbst weder in einem anhängigen Verfahren beteiligt noch prozessbevollmächtigt sind, weitergegeben werden dürfen. Die unbefugte Weitergabe dieser Informationen durch verfahrensbevollmächtigte Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte stellt einen Verstoß gegen berufliches Standesrecht dar ($ 19 der Berufsordnung der Rechtsanwälte) und kann entsprechend geahndet werden. Das Auswärtige Amt hat keine Einwände gegen die Einsichtnahme in diesen Lagebericht bei Verwaltungsgerichten durch Prozessbevollmächtigte, wenn die Bevollmächtigung in einem laufenden Verfahren nachgewiesen ist. Aus Gründen der Praktikabilität befürwortet das Auswärtige Amt, dass die Einsichtnahme unabhängig von örtlicher und sachlicher Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts, bei dem der/die Prozessbevollmächtigte im Einzelfall Einsicht nehmen möchte, möglich ist. Eine Anfertigung von Kopien ist aus o. a. Geheimschutzgründen jedoch nicht möglich. Hierdurch kann der in & 3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschift zum materiellen Geheimschutz (Verschlusssachenanweisung - VSA) festgeschriebene Grundsatz „Kenntnis nur, wenn nötig“ nicht mehr gewährleistet werden. Die Fertigung von Kopien dieser VS ist untersagt ($ 20 i. V. m. Anlage IV VSA). 4. Ergänzende Auskünfte: Über die Lageberichte hinausgehende Anfragen von Behörden und Gerichten zu konkreten tatsächlichen Sachverhalten werden im Rahmen der Amtshilfe beantwortet. Die rechtliche Wertung obliegt dabei der ersuchenden Stelle. 5. Auskünfte zum ausländischen Recht: Es wird darauf hingewiesen, dass die Auskünfte zum ausländischen Recht unverbindlich erteilt werden und keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit erheben. © Auswärtiges Amt 2021 — Nicht zur Veröffentlichung bestimmt — Nachdruck verboten

s c h wä insgsaungnichtalsrz t et n s t g -de ebreuc—h — VS eingestuft n - D ie F a e e 7. Aktualität: Lageberichte berücksichtigen die dem Auswärtigen Amt bekannten Tatsachen und Ereignisse bis zu dem jeweils angegebenen Datum des Standes, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Die Aktualisierung der Lageberichte erfolgt in regelmäßigen Zeitabständen. Dabei geht das Auswärtige Amt auch Hinweisen auf evtl. in den Lageberichten enthaltene inhaltliche Unrichtigkeiten nach. Bei einer gravierenden, plötzlich eintretenden Veränderung der Lage erstellt das Auswärtige Amt in der Regel einen Ad-hoc-Bericht. Bei Anhaltspunkten für eine Veränderung der Lage, die den Empfängerinnen und Empfängern bekannt geworden sind, steht das Auswärtige Amt darüber hinaus für Auskünfte zur Verfügung. 8. Wechselkurs: Geldbeträge sind grundsätzlich in der Landeswährung AFN oder in der hier weit verbreiteten Fremdwährung USD aufgeführt. Zum Stichtag 19.05.2021 galt folgender Wechselkurs: 1 EUR = 93,06750 AFN; 1 EUR = 1,20980 USD Es ist beabsichtigt, den Bericht jährlich zu aktualisieren. © Auswärtiges Amt 2021 — Nicht zur Veröffentlichung bestimmt — Nachdruck verboten

in geschwärzter —Nur-fürden-Bienstgebrauch VS — FASSung nicht als 3 ‚VS eingestuft Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung.......uuesesesesesenennennnnnnnnunnennnsnennonnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnensnnnensnnsesssesenenesssssssssnenn 4 I. Allgemeine politische Lage .. .5 1. Überblick .......neecnnesesesenesnsennsnnnennennnnnnnnnnnnenenenennnennnnnnnnnenennnnnnne .5 2. Betätigungsmöglichkeiten von Menschenrechtsorganisationen. .6 3. Rolle und Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden und des Militärs... 6 II. Asylrelevante Tatsachen..........uenenesesessesesnnsnnnnenensnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnenennnnenen 1. Staatliche Repressionen... 1.1 Politische Opposition 1.2 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit................. 7 1.3 Minderheiten .8 1.4 Religionsfteiheit...........ueesssenesssenenenennnnnnnnnnnenenensnnnnnnanensonnnnnnnsnnonsnnnsnnnnsnnnensenn 9 1.5 Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis ...unenenensnsenenensnnnnennnenennnnnnennnnonenennannnen 10 1.6 Militärdienst 1.7 Handlungen gegen Kinder ............. 1.8 Geschlechtsspezifische Verfolgung ......eesesesesesesesenenesnsnsnnnnnnnnnnnnnenenenenensnannnnnnnnnnnnn 12 1.9 Exilpolitische Aktivitäten ............. 14 2. Repressionen Dritter........... „14 3. Ausweichmöglichkeiten .. 16 III. Menschenrechtslage ............nenn „17 1. Schutz der Menschenrechte in der Verfassung.. 3. Todesstrafe 4. Sonstige menschenrechtswidrige Handlungen .. 19 5. Lage ausländischer Flüchtlinge ................... 20 IV. Rückkehrfragen ............... 20 1. Situation für Rückkehrende ... 20 1.1 Grundversorgung ...... 21 1.2 Rückkehr und Reintegrationsprojekte im Herkunftslan 22 1.3 Medizinische Versorgung ..........uesrennensenneneennnnnnennennn 23 2. Behandlung von Rückkehrenden..........uuusnesessnesusuenssnsnsnenssusnenonunnennsnenanunnennnennnnnnnnnsnennnnn 24 3. Einreisekontrollen........u.unnesneensnsnsnensnenensnenensnsnenenensnennnsnsnenenenennnsnnnnnnnonnsnsnsnnnnonssnsananann 24 4. Abschiebewege BR V. Sonstige Erkenntnisse über asyl- und abschieberechtlich relevante Vorgänge................. 25 1. Echtheit der Dokumente .........nnussesesnsnssesssnensnesnensnesnensnnnnenennnnensnnsnnnenannenannensnanssnsnsnesasnnnen 25 2. Meldewesen und Register... 3. Zustellungen 4. Feststellung der Staatsangehörigkeit und Identität... 25 5. Ausreisekontrollen und Ausreisewege .....uensssssssssensnessnensnennnsnnennnnnensnnnnnonenenenenenennnnnene 26 . © Auswärtiges Amt 2021 — Nicht zur Veröffentlichung bestimmt — Nachdruck verboten

-——VS—Nurfürden-Dienstgebraueh — —— u 4 Figein Zusammenfassung “ Nach Jahrzehnten gewaltsamer Konflikte befindet sich Afghanistan weiterhin in einer schwierigen Aufbauphase mit einer volatilen Sicherheitslage. Die im September 2020 begonnenen Friedensverhandlungen sind ins Stocken geraten und ihre möglichen Auswirkungen auf das Land sind derzeit nicht zu prognostizieren. Die staatlichen Strukturen sind nicht voll arbeitsfähig. Tradierte Werte stehen häufig einer umfassenden Modernisierung der afghanischen Gesellschaft und rechtsstaatlichen Prinzipien entgegen. Seit Ende 2014 sind die afghanischen Sicherheitskräfte grundsätzlich selbst für die Sicherheit im Land verantwortlich, mit Abzug der NATO Resolute Support Mission bis spätestens Anfang September 2021 werden sie vollständig die alleinige Verantwortung übernehmen. Die seit September 2020 laufenden Friedensverhandlungen zwischen Teams der Islamischen Republik Afghanistan und der Taliban in Doha/Katar konnten in den ersten Monaten einige Fortschritte erreichen (Einigung über Rahmenbedingungen für die Verhandlungen etc.), treten aber seitdem auf der Stelle. Deutschland hat bekräftigt, dass es bereit ist, auch in den kommenden Jahren AFG besonders zivil weiterhin im bisherigen Rahmen zu unterstützen. Diese Hilfe ist an die Einhaltung von Menschenrechtsstandards und Reformen hin zu besserer Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung gekoppelt. Auf dem Weg zu einem voll funktions- und fiskalisch lebensfähigen Staat hat Afghanistan verstärkt eigene Anstrengungen unternommen, ist aber weiterhin auf umfangreiche internationale Unterstützung angewiesen — diese Abhängigkeit wird durch die direkten und indirekten Folgen.der Covid-19-Pandemie weiter verschärft. Zukunftsängste und Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen und Sicherheitsentwicklung des Landes sind in der Bevölkerung weit verbreitet. Die Sicherheitslage in Afghanistan weist starke regionale Unterschiede auf. Provinzen und Distrikten mit aktiven Kampfhandlungen stehen andere gegenüber, in denen die Lage trotz punktueller Sicherheitsvorfälle vergleichsweise stabil ist. Generell wird in Afghanistan keine systematische vom Staat organisierte Gewalt gegen die eigene Bevölkerung ausgeübt. Die Regierung ist sich ihrer Schutzverantwortung für die eigene Bevölkerung grundsätzlich bewusst. Sie ist allerdings nicht immer in der Lage, diese auch umzusetzen. Das Justizsystem funktioniert nur eingeschränkt; der Zugang zur Justiz ist nicht umfassend gewährleistet. Trotz großer Fortschritte in der Gesetzgebung seit 2002 gibt es keine einheitliche und durchgängig korrekte Anwendung der verschiedenen Rechtsquellen (kodifiziertes Recht, Scharia, Gewohnheits-/Stammesrecht). Die Verwaltung ist nur eingeschränkt handlungsfähig; die Ausbildung von Justiz- und Vollzugsbeamten weist erhebliche Mängel auf. Die humanitäre Lage bleibt schwierig, Die Versorgung von hunderttausenden Rückkehrenden, vor allem aus den Nachbarländern Iran und Pakistan, sowie Binnenvertriebenen stellt das Land vor große Herausforderungen. Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seit Frühjahr 2020 auf das Gesundheitssystem, den Arbeitsmarkt und die Nahrungsmittelversorgung sowie die Erwartung einer erneuten Dürre aufgrund des niederschlagsarmen Winters 2020/2021 haben den humanitären Bedarf weiter erhöht. Im Bereich der Menschenrechte hat Afghanistan unter schwierigen Umständen Fortschritte gemacht. Eine selbstbewusste neue Generation von Afghaninnen und Afghanen engagiert sich politisch, kulturell und sozial und verleiht der Zivilgesellschaft eine starke Stimme. Diese Fortschritte erreichen aber nicht alle Landesteile und sind außerhalb der Städte © Auswärtiges Amt 2021 — Nicht zur Veröffentlichung bestimmt — Nachdruck verboten

in geschwärzter Fassung nicht als —VS=Nur-für-den-Dienstgebraueh ‚VS eingestuft 5 m schwerdurchzusetzen. I. Allgemeine politische Lage 1. Überblick Mit NATO-Beschluss vom 14. April 2021 zum Ende der Mission Resolute Support (RSM) bis spätestens 11. September 2021 wurde zum 1. Mai 2021 der Abzug der internationalen militärischen Kräfte eingeleitet. Die Auswirkungen dieser Entscheidung sind bislang schwer abzusehen. Es ist möglich, dass sich der Trend der Ausweitung des Einflussgebiets der Taliban in den nächsten Monaten beschleunigen wird. Die personelle Rückverlegung des deutschen Einsatzkontingents RSM wurde am 30. Juni 2021 abgeschlossen. Der Friedensprozess war seit der Amtsübernahme der neuen US-Regierung unter Präsident Biden vom Versuch geprägt, noch vor dem 1. Mai 2021 (bis dahin sollten nach dem US- Taliban-Abkommen vom 29. Februar 2020 alle internationalen Kräfte das Land verlassen haben) ein Friedensabkommen herbeizuführen. Die seit September 2020 in Doha laufenden Friedensgespräche machen nur langsam Fortschritte. Nach Abschluss des US-Taliban Abkommens am 29. Februar 2020 kam es bislang zu keinen nennenswerten Angriffen auf die internationale Militärpräsenz. Außerdem wurden keine den Taliban zuzuschreibenden Angriffe von besonderer strategischer und medialer Bedeutung verzeichnet. Dafür nahm die Intensität der Kämpfe gegen die afghanischen Sicherheitskräfte (ANDSF) zu. Außerdem sorgt eine Kampagne von gezielten Tötungen von Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, Medienschaffenden, Angehörigen von staatlichen Institutionen und Sicherheitskräften insbesondere in Kabul für Angst in Teilen der Bevölkerung. Die ohnehin schlechte wirtschaftliche Lage wurde durch die Auswirkungen der Covid-19- Pandemie noch verstärkt. Korruption in staatlichen Institutionen wird weiterhin nur selektiv und ungenügend bekämpft. Auf dem Transparency International Corruption Perception Index verbesserte sich Afghanistan 2020 nur geringfügig auf Platz 165 von 179 Ländern (2019: Platz 173 von 180). Das Parlament gewann im Laufe des Jahres 2020 an Gewicht, indem es sich verstärkt als regierungs- und vor allem Präsidenten-kritische Stimme öffentlich positionierte und die Verabschiedung des Haushalts monatelang blockierte. Allerdings ist die Legislative unter anderem angesichts eines schwach ausgeprägten Parteiensystems und mangelnder Rechenschaft gegenüber den Wählern weiter kein wirksames Korrektiv. Das politische System bleibt von weit verbreiteter Korruption, Nepotismus, dem fortgesetzten Einfluss und konkurrierenden Eigeninteressen von Führungspersönlichkeiten aus der Konfliktgeschichte des Landes sowie starker Abhängigkeit von ausländischen Hilfsgeldern geprägt. Das Bevölkerungswachstum bleibt hoch. Afghanistan verharrt auf einem der untersten Plätze des UNDP Human Development Index (2020: Rang 169). Für viele Afghaninnen und Afghanen in den Städten, insbesondere Angehörige der neuen städtischen Mittelschicht und gebildete Frauen, haben sich die Lebensbedingungen seit 2001 allerdings deutlich verbessert. © Auswärtiges Amt 2021 — Nicht zur Veröffentlichung bestimmt — Nachdruck verboten

— VS—Nur-fürden-Dienstgebrauch—— in gaschwärzter 6 Fassung nicht als v s e i n g e s t u f t 2. Betätigungsmöglichkeiten von Menschenrechtsorganisationen \ Es gibt sowohl zivilgesellschaftliche als auch staatliche Menschenrechtsorganisationen wie Z. B. die unabhängige Afghanische Menschenrechtskommission (AIHRC). Vertreterinnen und Vertretern von Menschenrechtsorganisationen leiden unter dem schrumpfenden Raum für die Zivilgesellschaft allgemein, durch den Versuch staatlicher Einflussnahmen, Bedrohung durch die Taliban und anderer militanter Gruppen sowie gezielten Tötungen. Eine systematische Politik der Einschränkung der Arbeit von Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern sowie Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft von Seiten der Regierung gibt es in Afghanistan nicht. Es gibt jedoch immer wieder Vorstöße der Regierung, deren Unabhängigkeit einzuschränken, wie 2. B. ein neues Gesetz für Nichtregierungsorganisationen, das nur durch konzertierten internationalen Druck verhindert werden konnte. Behinderung der Arbeit und Drohungen im Zusammenhang mit finanziellen Forderungen korrupter Regierungsbeamter gelten als weitverbreitet. Amnesty International berichtet zudem von gewalttätigen Übergriffen aus konservativen und religiösen Kreisen. 3. Rolle und Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden und des Militärs Die staatlichen Sicherheitskräfte Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) bestehen aus Afghan National Army (ANA), Afghan Border Force (ABF), Afghan Border Police (ABP), Afghan National Police (ANP), Afghan National Civil Order Police (ANCOP), Afghan Special Security Forces (ASSF) und dem National Directorate of Security (NDS). Der NDS ist der afghanische Inlandsgeheimdienst, der sowohl nachrichtendienstliche als auch polizeiliche Aufgaben wahrnimmt. Er ist daher auch befugt, Festnahmen durchzuführen und betreibt eigene Gefängnisse. Die Afghan Local Police (ALP) wurde im Herbst 2020 aufgelöst und zu Teilen in andere Zweige der ANDSF integriert. Daneben existiert eine Vielzahl von seitens der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) als „pro-government“ bezeichneten bewaffneten Milizen. en verschiedenen bewaffneten Gruppen werden regelmäßig schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Seit Jahreswechsel 2014/15 tragen die ANDSF die grundsätzliche Verantwortung für die Sicherheit in Afghanistan. Die ANA verfügt derzeit über 186.859 Soldatinnen und Soldaten sowie die ANP über 121.088 Polizistinnen und Polizisten. Aufgrund von Führungsmängeln, unzureichender Ausbildung und ständigen landesweiten Einsatzes ihrer Spezialkräfte ohne ausreichende Ruhephasen stehen die afghanischen Sicherheitskräfte unter großem Druck. Seit dem Abzug des Großteils der internationalen Truppen mit Beendigung der ISAF-Mission agieren die Taliban und andere bewaffnete regierungsfeindliche Gruppen mit größerer Bewegungsfreiheit; dieser Trend verstärkte sich infolge des US-Taliban-Abkommens. Internationale Kräfte haben seither die ANDSF in erster Linie defensiv gegen Angriffe der Taliban und nicht mehr bei offensiven Maßnahmen unterstützt. Die stärkste Kraft der regierungsfeindlichen Gruppen bilden weiterhin die Taliban. Sie versuchen den Einfluss in ihren Kernräumen — meist paschtunisch geprägten ländlichen Gebieten -, zu konsolidieren und auszuweiten. In zahlreichen Distrikten üben die Taliban die alleinige Kontrolle aus. Es gelingt den Taliban immer wieder, teils auch für längere Zeiträume, wichtige Überlandstraßen zu blockieren. Wie sich militärische Lage und die Fähigkeiten der ANDSF nach Abzug der NATO Ausbildungs- und Beratungsmission „Resolute Support Mission“ weiter entwickeln, ist derzeit schwer einzuschätzen. © Auswärtiges Amt 2021 — Nicht zur Veröffentlichung bestimmt — Nachdruck verboten

—VS=NurfürdenDienstgebrauek—— in gsschwärzter F a s s u ng n i c h t a l s 7 VS eingestuft II. Asylrelevante Tatsachen 1. Staatliche Repressionen In vielen Regionen Afghanistans besteht auf lokaler und regionaler Ebene ein komplexes Machtgefüge aus Ethnien, Stämmen, sogenannten Warlords und privaten Milizen, aber auch einzelner Polizei- und Taliban-Kommandeure. Die Lebensbedingungen der jeweiligen Person hängen häufig von der Stellung im örtlich herrschenden Machtgefüge, der Stabilität der lokalen Machtverhältnisse, sowie dem Verhältnis zu den daran beteiligten Gruppierungen ab. Ob eine Person bedroht ist, kann laut UNHCR demnach nur unter Berücksichtigung regionaler und lokaler Gegebenheiten sowie unter Einbeziehung sämtlicher individueller Aspekte des Einzelfalls wie Ethnie, Konfession, Geschlecht, Familienstand und Herkunft beurteilt werden. Die afghanischen Gerichte sind weitgehend unabhängig von offizieller staatlicher Einflussnahme, aber personell schlecht ausgestattet und besonders korruptionsanfällig. Die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung hat kein Vertrauen in die Justiz. 1.1 Politische Opposition 1.2 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Meinungs- und Pressefreiheit Die Versammlungsfreiheit ist in Art. 36 der Verfassung festgeschrieben und mit einigen Einschränkungen gewährleistet. Die Regierung ist jedoch nicht immer in der Lage, die Sicherheit der Teilnehmenden von Versammlungen bzw. Demonstrationen zu gewährleisten. Gelegentlich schießen auch Sicherheitskräfte mit scharfer Munition auf Protestierende. Auch die Vereinigungsfreiheit für politische Parteien und gesellschaftliche Vereinigungen ist verfassungsrechtlich geschützt (Art. 35) und grundsätzlich gewährleistet. Parteien müssen sich beim Justizministerium registrieren und ihre Organisationsstrukturen und Finanzen offenlegen. Sie dürfen den Zielen und Werten des Islam nicht widersprechen und formal nicht auf ethnischen, geographischen, sprachlichen oder islamrechtlichen Schulen basieren. Meinungs- und Pressefreiheit garantiert Art. 34 der Verfassung. In der weltweiten Rangliste von Reporter ohne Grenzen liegt Afghanistan auf Platz 122 (von 180 Staaten); Reflektion der im regionalen Vergleich lebendigen Medienlandschaft, mit über 300 Medienhäusern. Das 2018 in Kraft getretene Informationsfreiheitsgesetz gibt weitgehende Transparenzstandards vor, wird allerdings unzulänglich umgesetzt. Insbesondere zu sensiblen Themen wie Korruptions- und Belästigungsvorwürfen beklagen Medienvertreterinnen und -vertreter Intransparenz und Einschüchterungen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19- © Auswärtiges Amt 2021 — Nicht zur Veröffentlichung bestimmt — Nachdruck verboten

in g as c h w ä r z t e r . ni cht als —VS—Nurfür-den-D ienstgebrauch—— Fassung MC E st VS eingestuft Pandemie haben viele Medienhäuser zudem an den Rand des Ruins gebracht, mit besonders drastischen Konsequenzen für Journalistinnen. Zudem sind Journalistinnen und Journalisten sowie Menschenrechtsverteidigerinnen und - verteidiger von Übergriffen und zuletzt auch verstärkt durch gezielte Tötungen bedroht. In den 13 Monaten von Anfang 2020 bis Ende Januar 2021 wurden landesweit 15 Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger sowie zehn Journalistinnen und Journalisten getötet. Das Afghanistan Journalists Safety Committee dokumentierte für 2020 insgesamt 132 Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten, davon 44 Prozent - insbesondere die tödlichen Angriffe - durch Taliban und ISKP (Islamischer Staat Khorasan Provinz); aber auch Regierungsvertreterinnen und -vertreter (31 Prozent), religiöse Autoritäten, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie andere einflussreiche Individuen werden beschuldigt. Staatliche Anstrengungen zum Schutz der Betroffenen, wie die gemeinsamen Kommissionen zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten sowie Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern, gelten als wenig effektiv. Die Freiheit des Internets wird von staatlicher Seite kaum eingeschränkt. Internetseiten mit vermeintlich unmoralischen Inhalten sind allerdings gesperrt, darunter Pornografie, Dating- Seiten und Alkoholverkäufe aber auch jegliche Angebote für LGBTI-User. Das Strafgesetzbuch sieht für Online-Aktivitäten, die den Islam beleidigen oder verfälscht darstellen, zwar Haftstrafen vor, es ist allerdings keine solche Anklage bekannt. 1.3 Minderheiten Die Einteilung des Vielvölkerstaats Afghanistan in ethnisch differenzierte Bevölkerungsgruppen ist politisch heikel, sodass diese seit 1979 in keinem Zensus erfasst wurden. Zusätzlich zu den 14 in der Verfassung anerkannten Ethnien nahm die Statistikbehörde 2020 weitere 54 ethnische Kategorien in den Identitätsnachweis auf. Die größten Bevölkerungsgruppen sind die Paschtunen (32-42%), Tadschiken (ca. 27 %), Hazara (ca. 9-20 %) und Usbeken (ca. 9 %), gefolgt von Turkmenen und Belutschen (jeweils ca. 2%). Die Verfassung schützt alle ethnischen Minderheiten und räumt neben den offiziellen Landessprachen Dari und Paschtu sechs weiteren Sprachen einen offiziellen Status ein. Der Gleichheitsgrundsatz wird in der gesellschaftlichen und politischen Praxis allerdings konterkariert. Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit wird nicht zuverlässig durch staatliche Gegenmaßnahmen verhindert. Die im Mehrheitswahlsystem dominierenden Paschtunen werden regelmäßig beschuldigt, einflussreiche Positionen überproportional mit Vertretern ihrer Ethnie zu besetzten. Die während der Taliban-Herrschaft benachteiligten und teilweise verfolgten Hazara bekleiden inzwischen prominente Positionen in Regierung und Gesellschaft, sind allerdings in der öffentlichen Verwaltung weiterhin unterrepräsentiert. Da sie zu ca. 90% der schiitischen Konfession angehören, werden sie regelmäßig Opfer von Anschlägen des ISKP. Nach dem letzten großen Anschlag auf eine vor allem von Hazara besuchte Schule in Kabul am 1. Mai 2021 gab es mehr als 80 Tote zu beklagen; die überwiegende Mehrheit der Opfer waren Mädchen. Da sie die Sicherheit der von Hazara bewohnten Gemeinden nicht mit eigenen Kräften gewährleisten kann, bewaffnete die Regierung zuletzt schiitische Zivilisten, z. B. die Türsteher von Moscheen. Millionen Afghanen gelten als Teil der nomadischen Minderheit, von denen die meisten der ethnisch paschtunischen Gruppe der Kutchi angehören. Allerdings sollen höchstens noch 200.000 Personen einen seminomadischen Lebensstil pflegen, während die Mehrheit sich, © Auswärtiges Amt 2021 — Nicht zur Veröffentlichung bestimmt — Nachdruck verboten

in g e sc h w ä r z t e r —VS-Nurfürden-Dienstgebrauch E - — . Fassunä nicht ‚VS eingestuft sis oftmals in prekären Verhältnissen und mutmaßlich teils unter Druck, sesshaft niedergelassen hat. Beide Gruppen leiden in besonderem Maße unter Konflikten um Boden- und Wasserrechte. Angehörige der Nomadenstämme sind zudem aufgrund bürokratischer Hürden dem Risiko der de facto Staatenlosigkeit ausgesetzt oder werden schlichtweg nicht als afghanische Staatsangehörige anerkannt, wie die aus dem Irak stammenden Mosulis. Dass einzelne Kutchi hochrangige Ämter bekleiden, u. a. die für sie reservierten Parlamentssitze, hat kaum erkennbaren positiven Einfluss auf die Lebensverhältnisse der gesamten Gruppe. 1.4 Religionsfreiheit Laut Schätzungen sind mehr als 99 % der Bevölkerung muslimischen Glaubens, darunter etwa 10-15 % schiitisch, einschließlich ismailitisch. Andere in Afghanistan vertretene Glaubensgemeinschaften wie z. B. Sikhs, Hindus, Baha‘i sowie Christinnen und Christen machen zusammen weniger als 1 % der Bevölkerung aus, mit abnehmender Tendenz. Die Zahl der verbleibenden Hindus und Sikhs wird nach fortgesetzter Abwanderung im niedrigen dreistelligen Bereich beziffert. Der UNHCR schätzte die Zahl der Baha‘i 2013 landesweit auf 2.000. Die vermutlich einigen tausend afghanischen Christinnen und Christen sind aus dem Islam konvertiert. Art. 2 und 3 der Verfassung erklären den Islam zur Staatsreligion und stellen internationale Verträge und Konventionen sowie nationale Gesetze unter einen Islam-Vorbehalt. Die Verfassung gewährt zwar Religionsfreiheit, einige Gesetze und die (in Abwesenheit einer einschlägigen Rechtsvorschrift anwendbare) islamische Rechtslehre schränken die Glaubensfreiheit aber de-facto ein. So können beispielsweise Blasphemie und Apostasie nach sunnitischer Hanafi-Rechtsschule bis hin zum Tod bestraft werden, obwohl seit 2001 kein Anwendungsfall bekannt ist. Lediglich in den Fällen, in denen alle Beteiligten schiitische Muslime sind, kann zugunsten der schiitischen Rechtslehre auf die sunnitische Auslegung verzichtet werden. Die Möglichkeiten der konkreten Religionsausübung sind für Nicht-Muslime durch gesellschaftliche Stigmatisation, Sicherheitsbedenken und die spärliche Existenz von Gebetsstätten extrem eingeschränkt. Hindus und Sikhs können ihren Glauben in begrenztem Maße in landesweit zwei aktiven Sikh- und vier Hindu-Tempeln praktizieren. Im Zusammenhang mit wahrgenommenen Verstößen gegen muslimische Glaubenssätze, beispielsweise der Einäscherung von Toten, kommt es allerdings zu teilweise gewaltsamen Protesten. Für Konvertiten zum Christentum und Baha’i ist die Religionsausübung fast nur im Verborgenen möglich. Erstere werden als Konvertiten vom Islam ohnehin als Abtrünnige betrachtet, der Glauben der letzteren wurde in einer Fatwa des Obersten Afghanischen Gerichts von 2007 offiziell als nicht-islamisch erklärt. Rechtliche Bestimmungen gegen religiös motivierte Anfeindungen werden kaum durchgesetzt. Am 8. Juli 2019 bekannten sich auch hochrangige Vertreter der Taliban in der Erklärung der Teilnehmer am Intra-Afghanischen Dialog in Doha zu (nicht näher spezifizierten) „Rechten von religiösen Minderheiten“. Dies steht aber in gewissem Widerspruch zu ihrem Beharren auf der sunnitischen Hanafi-Rechtsschule als Grundlage für die innerafghanischen Verhandlungen und zur gezielten Tötung von sunnitischen Islamgelehrten, die eine der Taliban-Sicht widersprechende Interpretation des Islam vertreten. Direkte Auseinandersetzungen zwischen Sunnitinnen und Sunniten sowie Schiitinnen und Schiiten sind in Afghanistan zwar selten und im Rat der Religionsgelehrten (Ulema) arbeiten Vertreter beider Glaubensausrichtungen zusammen. Allerdings werden immer wieder Anschläge gezielt gegen schiitische Einrichtungen ausgeführt. © Auswärtiges Amt 2021 — Nicht zur Veröffentlichung bestimmt — Nachdruck verboten

gschwärztef VS-Nurfürden-Dienstgebrauch ung nichtals 10 vseingestuft, 1.5 Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis Eine Strafverfolgungs- oder Strafzumessungspraxis, die systematisch nach Merkmalen wie ethnischer Herkunft, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Überzeugung diskriminiert, ist nicht erkennbar. Der Großteil der Bevölkerung hat unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen, sozialen oder religiösen Gruppe kaum Vertrauen in die afghanischen Sicherheitskräfte und Justizorgane. inzu kommt, dass die ANP vielerorts an der Seite der ANA als paramilitärische Einheit im Kampf gegen Terrorismus eingesetzt wird und deshalb ihren zivilpolizeilichen Aufgaben nicht oder nur in sehr beschränktem Maße nachkommen kann. So werden z. B. polizeiliche Anzeigen aufgenommen, jedoch meistens nicht systematisch weiterverfolgt. Es gibt kein zentrales Strafregister in Afghanistan. Verwaltung und Justiz sind trotz Fortschritten nur eingeschränkt wirkmächtig, insbesondere im ländlichen Raum. Hier zeigt sich auch der stete Drahtseilakt zwischen Islamvorbehalt in der Verfassung, tradierten Moralvorstellungen und ratifizierten internationalen Abkommen, deren Umsetzung ebenfalls in der Verfassung festgeschrieben ist. Laut EASO kommt es insbesondere in paschtunischen Siedlungsräumen weiter auch zu traditionellen Formen privater Strafjustiz bis hin zu Blutfehden. Rechtsstaatliche (Verfahrens-)Prinzipien, sofern überhaupt reguliert, werden nicht konsequent angewandt. Darüber hinaus sind Fälle von Sippenhaft durch die Taliban bekannt. Die Zustände in den — häufig auch militärisch kontrollierten — Gefängnissen sind völlig unzureichend und erfüllen nicht internationale Standards. Der Aufbau der im Januar 2020 geschaffenen zivilen Gefängnisverwaltung (Office of the Prisons Administration, OPA), der künftig alle Gefängnisse unterstellt werden sollen, ist weiterhin nicht abgeschlossen. OPA soll auch zur Behebung der weiterhin von den Vereinten Nationen als weit verbreitet festgestellten Missstände beitragen. Im Vorfeld der Friedensverhandlungen kam es als Teil eines Gefangenenaustausches im Sommer 2020 zur Freilassung ca. 5.000 inhaftierter Taliban. 1.6 Militärdienst Es gibt keine Wehrpflicht. Die Tätigkeit als Soldat oder Polizist stellt für einen großen Teil der jungen insbesondere männlichen Bevölkerung eine der wenigen Verdienstmöglichkeiten dar, sodass grundsätzlich selten Anlass für Zwangsrekrutierungen zu staatlichen Sicherheitskräften besteht. Das vorgeschriebene Mindestalter für die freiwillige Rekrutierung beträgt 18 Jahre. © Auswärtiges Amt 2021 — Nicht zur Veröffentlichung bestimmt — Nachdruck verboten