Bundesregierung will überstürzt Milliardenentschädigungen beschließen (Update)

Morgen entscheidet der Bundestag über das Kohlegesetz – die Hintergründe der geplanten Milliardenentschädigungen für Kohlekonzerne sind aber noch immer geheim. Mit einem Eilantrag gehen wir jetzt vor das Oberverwaltungsgericht, nachdem die erste Instanz unseren Antrag abgelehnt hat. Dabei offenbart das Wirtschaftsministerium Wissenslücken.

Am Freitag geht das umstrittene Kohlegesetz im Bundestag in die letzte Runde, obwohl immer noch nicht klar ist, auf welche Feststellungen sich das Gesetz und vor allem die Entschädigungen stützen. Damit steht die Entscheidung, ob die Kohlekonzerne RWE und LEAG tatsächlich insgesamt 4,35 Milliarden an Steuergeldern bekommen, unmittelbar bevor – ohne dass klar ist, wofür dieses Geld überhaupt gezahlt werden soll.

Auch die nunmehr angekündigte Verschiebung der Zustimmung über den Entschädigungsvertrag auf September ändert hieran nichts. Das Kohlegesetz schreibt die Entschädigungssummen und die energiewirtschaftlichen Voraussetzungen für die Zukunft fest. Es ist daher zu spät, diese Fragen nach der Verabschiedung des Gesetzes morgen zu klären.

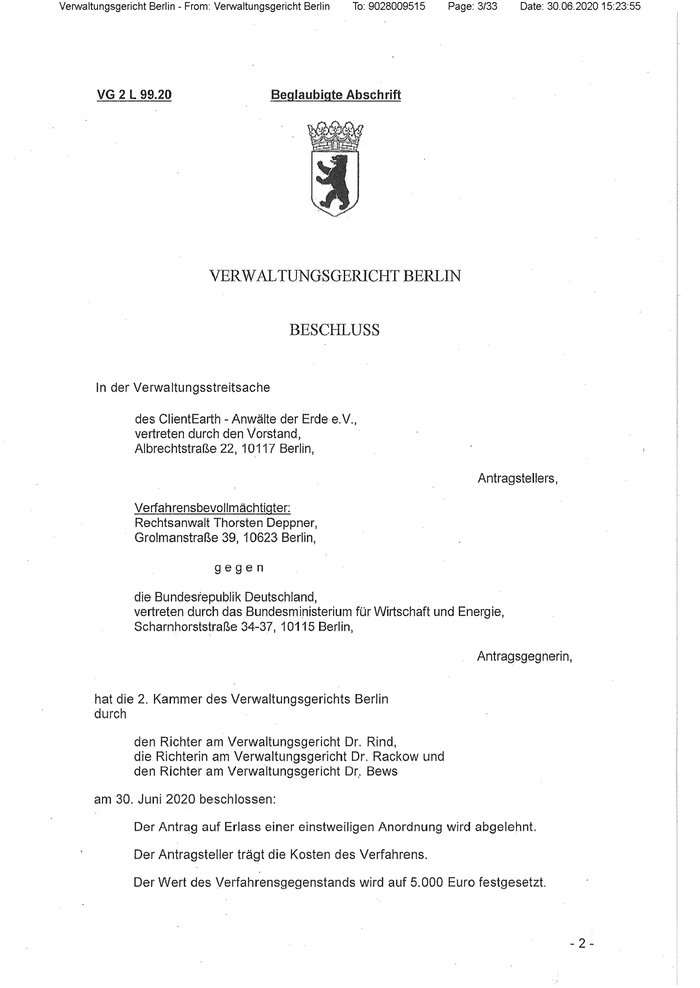

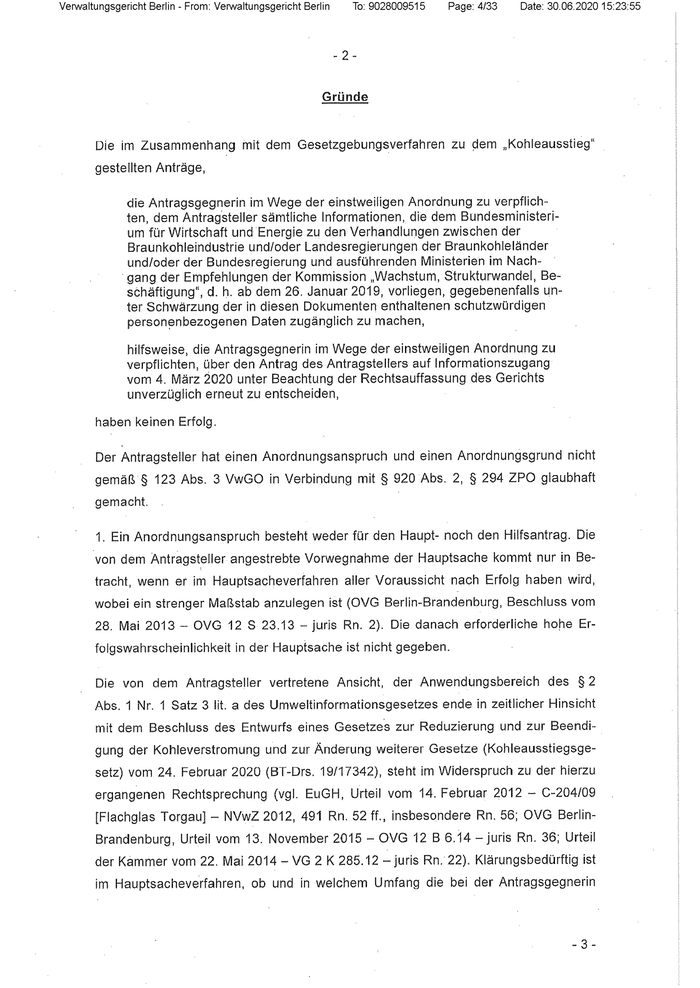

Wegen der Dringlichkeit dieser Frage haben wir gemeinsam mit der Umweltrechtsorganisation ClientEarth auf Basis des Umweltinformationsgesetzes (UIG) einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht. Wir wollen im Schnellverfahren die Bundesregierung verpflichten, Transparenz über die Hintergründe des Gesetzes herzustellen bevor es zu spät ist. Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag allerdings am Dienstag ohne vertiefte Prüfung ab. Deswegen gehen wir nun mit einer Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in die nächste Runde.

Bundesregierung hat Kostenberechnungen noch nicht abgeschlossen

Der Grund dafür, dass das Verfahren weiterverfolgt wird, liegt auch an den mittlerweile gewonnenen Erkenntnissen: Denn das Bundeswirtschaftsministerium hat offenbar die Grundlagenarbeit zur Frage, wofür die Milliardenzahlungen fließen sollen, noch nicht abgeschlossen. Dies geht aus dem Schriftsatz hervor, den das Ministerium im Zuge des Eilverfahrens an das Verwaltungsgericht vorgelegt hat. Demnach ist ein Gutachten zur Berechnung der Rekultivierungskosten der Braunkohletagebaue noch nicht abgeschlossen. Nach Ansicht des Ministeriums ist dies aber auch nicht weiter tragisch, da das Gutachten nicht tragend für das Kohlegesetz sei. Dies verwundert aus drei Gründen:

Erstens stellt sich die Frage, wie die Bundesregierung – wenn nicht auf Grundlage von unabhängigen und fertiggestellten Gutachten – eine Verhandlungsposition zum Thema Entschädigungen bilden konnte. Eine eigene Verhandlungsposition muss in dem Prozess der Verhandlung um den Braunkohleausstieg mit den Industrievertretern jedoch gefunden worden sein. Jedenfalls ist diese Mindestanforderung zu stellen, um entsprechenden Entschädigungsforderungen von Seiten der Betreiber substantiell etwas entgegenzuhalten.

Zivilgesellschaft ausgeschlossen

Zweitens widerspricht der Hinweis des Ministeriums, dass die Entschädigungsleistungen das Ergebnis einer einvernehmlichen Lösung „aller Akteure“ sei (darunter versteht das Wirtschaftsministerium im Übrigen jedoch nur Unternehmen und Politik, jedoch nicht zivilgesellschaftliche Akteure), der ursprünglich vertretenen formelbasierten Herangehensweise an Entschädigungen. Vielmehr spricht die Aussage des Ministeriums dafür, dass es eine formelbasierte Berechnung der Entschädigungen nicht gibt und es sich tatsächlich um Milliardengeschenke auf Kosten der Steuerzahler*innen handelt. Wichtig ist hierbei, dass nur das erforderliche Minimum an Entschädigungen verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. ClientEarth und andere hatten bereits in der Vergangenheit kritisiert, dass die Entschädigungen zu hoch angesetzt sind. Ein neues Gutachten des Öko-Instituts vom 29. Juni bestätigt dies – demnach sind die Entschädigungen um 2 Milliarden Euro zu hoch.

Drittens zeigt ein Blick auf den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Regierung und Kraftwerksbetreibern, dass die Rekultivierungskosten sehr wohl tragend für die erzielte Einigung gewesen sein dürften. Sehr ausführlich und mit einem Schwerpunkt auf dieser Frage regelt der Vertrag die Frage der Verwendung der Entschädigung zur Deckung der Tagebaufolgekosten. Dies zeigt, dass hierfür der größte Teil der Entschädigungen fließen soll. Es drängt sich aber auch die Frage auf, wie der Vertrag überhaupt aufgesetzt und durch das Bundeskabinett gehen konnte, wenn Grundlagengutachten überhaupt noch nicht abgeschlossen wurden.

Insgesamt spricht viel dafür, dass hier politisch ein Ergebnis erzielt werden soll, dass sachlich nicht gerechtfertigt werden kann. Genau aus diesem Grund haben wir mit ClientEarth den Informationsantrag gestellt, ein Eilverfahren begonnen und gegen die nicht nachvollziehbare Entscheidung des Verwaltungsgerichts Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt.

Update, 2.7.: Das Oberverwaltungsgericht hat unseren Eilantrag abgelehnt. Damit muss unser Antrag in einem langwierigen Hauptsacheverfahren vor Gericht geklärt werden.

Verwaltungsgericht Berlin - From: Verwaltungsgericht Berlin To: 9028009515 Page: 3/33 Date: 30.06.2020 15:23:55 VG 2L 99.20 Beglaubigte Abschrift VERWALTUNGSGERICHT BERLIN BESCHLUSS In der Verwaltungsstreitsache des ClientEarth - Anwälte der Erde e.V., vertreten durch den Vorstand, Albrechtstraße 22, 10117 Berlin, Antragstellers, Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Thorsten Deppner, “ Grolmanstraße 39, 10623 Berlin, gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Scharnhorststraße 34-37, 10115 Berlin, Antragsgegnerin, hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Berlin durch den Richter am Verwaltungsgericht Dr. Rind, die Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Rackow und den Richter am Verwaltungsgericht Dr, Bews am 30. Juni 2020 beschlossen: Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. Der Wert des Verfahrensgegenstands wird auf 5.000 Euro festgesetzt.

Verwaltungsgericht Berlin - From: Verwaltungsgericht Berlin To: 9028009515 Page: 4/33 Date: 30.06.2020 15:23:55 -2- Gründe Die im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsverfahren zu dem „Kohleausstieg" gestellten Anträge, die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflich- ten, dem Antragsteller sämtliche Informationen, die dem Bundesministeri- um für Wirtschaft und Energie zu den Verhandlungen zwischen der Braunkohleindustrie und/oder Landesregierungen der Braunkohleländer und/oder der Bundesregierung und ausführenden Ministerien im Nach- gang der Empfehlungen der Kommission „Wachstum, Strukturwandel, Be- schäftigung‘“, d. h. ab dem 26. Januar 2019, vorliegen, gegebenenfalls un- ter Schwärzung der in diesen Dokumenten enthaltenen schutzwürdigen personenbezogenen Daten zugänglich zu machen, hilfsweise, die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, über den Antrag des Antragstellers auf Informationszugang vom 4. März 2020 unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts unverzüglich erneut zu entscheiden, haben keinen Erfolg. Der Antragsteller hat einen Anordnungsanspruch und einen Anordnungsgrund nicht gemäß 8 123 Abs. 3 VwGO in Verbindung mit $ 920 Abs. 2, 8 294 ZPO glaubhaft gemacht. 1. Ein Anordnungsanspruch besteht weder für den Haupt- noch den Hilfsantrag. Die von dem Antragsteller angestrebte Vorwegnahme der Hauptsache kommt nur in Be- tracht, wenn er im Hauptsacheverfahren aller Voraussicht nach Erfolg haben wird, wobei ein strenger Maßstab anzulegen ist (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28. Mai 2013 - OVG 12 S 23.13 - juris Rn. 2). Die danach erforderliche hohe Er- folgswahrscheinlichkeit in der Hauptsache ist nicht gegeben. Die von dem Antragsteller vertretene Ansicht, der Anwendungsbereich des 82 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 lit. a des Umweltinformationsgesetzes ende in zeitlicher Hinsicht mit dem Beschluss des Entwurfs eines Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendi- gung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsge- setz) vom 24. Februar 2020 (BT-Drs. 19/17342), steht im Widerspruch zu der hierzu ergangenen Rechtsprechung (vgl. EuGH, Urteil vom 14. Februar 2012 — C-204/09 [Flachglas Torgau] — NVwZ 2012, 491 Rn. 52 ff., insbesondere Rn. 56; OVG Berlin- Brandenburg, Urteil vom 13. November 2015 - OVG 12 B 6.14 - juris Rn. 36; Urteil der Kammer vom 22. Mai 2014 - VG 2 K 285.12 — juris Rn. 22). Klärungsbedürftig ist im Hauptsacheverfahren, ob und in welchem Umfang die bei der Antragsgegnerin

Verwaltungsgericht Berlin - From: Verwaltungsgericht Berlin To: 9028009515 Page: 5/33 Date: 30.06.2020 15:23:55 -3.- vorhandenen Informationen einen funktional-inhaltlichen Zusammenhang zu dem konkreten Gesetzgebungsverfahren aufweisen (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29. März 2019 - OVG 12 B 14.18 - juris Rn. 41) und ggf. ob die von den Betei- ligten erörterten Ablehnungsgründe vorliegen. 2. Auch ein Anordnungsgrund ist nicht glaubhaft gemacht. Die von dem Antragsteller begehrte Vorwegnahme der Hauptsache ist nur ausnahmsweise zur Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) zulässig, wenn sonst schwere und unzumutbare Nachteile drohen, die durch die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden können (BVerfG, Beschluss vom 29. November 2007 — 1 BvR 2496/07 -— NVwZ 2008, 880, 881; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 79, Juli 2016 - OVG 12 S 42.16 -— NVwZ-RR 2016, 943 Rn. 2). Solche Nachteile hat der An- tragstelier nicht dargelegt. Der Vortrag, für seine Rolle als Umweltverband sei entscheidend, dass alle relevan- ten Informationen zur Beurteilung eines Gesetzesvorhabens vor der Entscheidungs- findung im Bundestag vorlägen, begründet keinen schweren und unzumutbaren Nachteil in diesem Sinne. Die Tätigkeit des Antragstellers. besteht nach seiner Dar- stellung in der Bereitstellung von juristischen Einschätzungen für andere Akteure wie politische Entscheidungsträger und Nichtregierungsorganisationen. Durch die Aus- wertung der begehrten Informationen beabsichtigt er, auf das Entscheidungsverfah- ren Einfluss zu nehmen und Fehlentscheidungen zu korrigieren. Der Antragsteller hat aber nicht dargelegt, ob und in welcher Form eine weitere Einflussnahme noch vor der für den 3. Juli 2020 terminierten 2. und 3. Lesung des Gesetzentwurfs (vgl. TOP 22c der Tagesordnung für die 168.-171. Sitzungen des Deutschen Bundestags) erfolgen soll. Darüber hinaus und dessen ungeachtet können die durch die Ablehnung der begehr- ten Anordnung erlittenen Nachteile durch die Entscheidung in der Hauptsache wie- der gut gemacht werden. Der Antragsteller hat auch nach einer Verabschiedung des Kohleausstiegsgesetzes noch die Möglichkeit, auf etwaige aus den begehrten Unter- lagen ersichtliche Missstände aufmerksam zu machen und auf eine Änderung des (dann ggf.) bestehenden Gesetzes hinzuwirken (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Be- schluss vom 20. Dezember 2019 - OVG 12 S 53.19 -— EA S. 3). Das gilt auch und insbesondere im Hinblick auf den von dem Antragsteller erwarteten Vertragsschluss der Bundesregierung mit den Betreibern von Braunkohleanlagen. Gemäß 842 Abs. 1 des als Art. 1 des Kohleausstiegsgesetzes zu erlassenden Gesetzes zur Re- duzierung und zur Beendigung der. Kohleverstromung, Kohleverstromungsbeendi- -4-

Verwaltungsgericht Berlin - From: Verwaltungsgericht Berlin To: 9028009515 Page: 6/33 Date: 30.06.2020 15:23:55 -A- gungsgesetz - KVBG - wird die Bundesregierung zur Reduzierung und Beendigung der Braunkohleverstromung ermächtigt, mit den Betreibern oder einem Betreiber von Braunkohleanlagen und weiteren, von der Reduzierung und Beendigung der Braun- kohleverstromung unmittelbar betroffenen Braunkohletagebauunternehmen einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Zustimmung des Bundestags zu schließen. Ein Entwurf dieses _ öffentlich-rechtlichen Vertrags liegt nunmehr vor (https://www. bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/oeffentlich-rechtlicher-vertrag- zur-reduzierung-und-beendigung-der-braunkohleverstromung- ö entwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=4, zuletzt abgerufen am 30. Juni 2020). Die nach $ 42 Abs. 1 KVBG erforderliche Zustimmung des Deutschen Bundestags zu dem Vertragsschluss (vgl. die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Oliver Krischer, Annalena Baerbock u.a., BT-Drs. 19/18987, S. 5) steht noch aus. Ein Termin hierfür ist weder dargetan noch ersichtlich. Die Erwartung des Antragstellers, dass die Zustimmung erteilt wird, ist ebenfalls nicht substantiiert vorgetragen. Selbst wenn die Zustimmung des Bundestags erteilt und der Vertrag geschlossen würde, wären die damit einhergehenden Rechtswirkungen aber reversi- bel. Denn durch die vorhandenen Rechtsschutzmöglichkeiten sowie eine nachträgli- che Änderung oder Aufhebung des Vertrags ($ 28 Abs..6 des Vertragsentwurfs) kön- nen diese Rechtswirkungen nachträglich beseitigt werden. Die Kostenentscheidung beruht auf $ 154 Abs. 1 VwGO. Die Festsetzung des Werts des Verfahrensgegenstands folgt aus 8 52 Abs. 2, 853 Abs. 2 Nr. 1 GKG, wobei die Kammer im Hinblick auf die von dem Antragsteller erstrebte Vorwegnahme der Hauptsache den vollen Auffangstreitwert angesetzt hat. Rechtsmittelbelehrung Gegen die Sachentscheidung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zulässig. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, schriftlich oder in elektronischer Form gemäß $ 55a der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) einzulegen. Die Frist für die Einlegung der Beschwerde endet zwei Wochen nach Zustellung dieses Beschlusses. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schrift- lich. oder in elektronischer Form zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 31, 10623 Berlin, einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entschei- -5-

Verwaltungsgericht Berlin - From: Verwaltungsgericht Berlin To: 9028009515 Page: 7/33 Date: 30.06.2020 15:23:55 -5- dung abzuändern oder aufzuheben ist und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevoll- mächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einlegung der Beschwerde. Als Be- vollmächtigte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer an einer staatlichen oder staat- lich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz mit Befähigung. zum Richteramt zugelassen. Darüber hinaus kön- nen auch die in 8 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO bezeichneten Personen und Organisationen auftreten. Ein als Bevollmächtigter zugelassener Beteiligter kann sich selbst vertreten. Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zu- sammenschlüsse können sich durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; das Beschäftigungsverhältnis kann auch zu einer anderen Behörde, juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem-der genannten Zusammen- schlüsse bestehen. Richter dürfen nicht vor dem Gericht, ehrenamtliche Richter nicht vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie angehören. Gegen die Streitwertfestsetzung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro übersteigt. Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 10557 Berlin, schriftlich oder in elektronischer Form oder zu Protokoll der Ge- schäftsstelle einzulegen. Sie ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. Der Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten bedarf es nicht. Dr. Rind Dr. Rackow Dr. Bews Beglaubi } n 14 Justizbeschäffigte “als Urkundsbeamte dey Geschäftsstelle